Apátridas: cómo vacunarse contra la COVID-19 siendo legalmente invisible

ACNUR insiste en que, para frenar la transmisión del virus, los planes de vacunación tienen que ser lo más inclusivos posible. El acceso a la vacuna debe ser universal, proporcionarse en condiciones de igualdad y ser distribuida según criterios de salud pública. Sin embargo, muchos países todavía no han abordado claramente cómo incluir a su población apátrida en los planes nacionales de vacunación. Millones de apátridas en todo el mundo podrían quedarse sin acceso a las vacunas COVID-19 porque carecen de documentos de identidad.

Por una vacunación inclusiva

Según el informe de ACNUR El impacto del COVID-19 en la población apátrida, la mayoría de los planes nacionales de vacunación en 157 países no abordan con claridad la cuestión de la vacunación de la población apátrida. La situación es crítica. Antes de la pandemia, la población apátrida ya tenía dificultades para ser vacunada. Ahora, debido a las limitaciones en el suministro de las dosis, el problema es aún mayor.

Para garantizar que los planes nacionales de vacunación sean lo más inclusivos posible, ACNUR ha instado a las autoridades de los países de acogida a aceptar formas alternativas de prueba de identidad a las de nacionalidad o tarjetas de identidad.

Para los 4,2 millones de apátridas registrados en 94 países del mundo la vida ya era difícil antes de la pandemia. El limbo legal en el que se encuentran les impide disfrutar de derechos básicos, como tener un empleo, acceder a la sanidad, a la educación o ejercer su derecho a voto.

La COVID-19 ha empeorado la situación de millones de personas sin nacionalidad reconocida. A raíz de la crisis sanitaria, muchos se han quedado en una situación de extrema vulnerabilidad. Han perdido sus escasos medios de vida y han tenido enormes dificultades para acceder a los servicios básicos.

“Dado que muchas personas apátridas ya se enfrentan a una exclusión y marginación generalizada, se deben abordar las barreras de acceso y se debe prestar especial atención a su situación”.

Gillian Triggs, jefa de Protección Internacional del ACNUR.

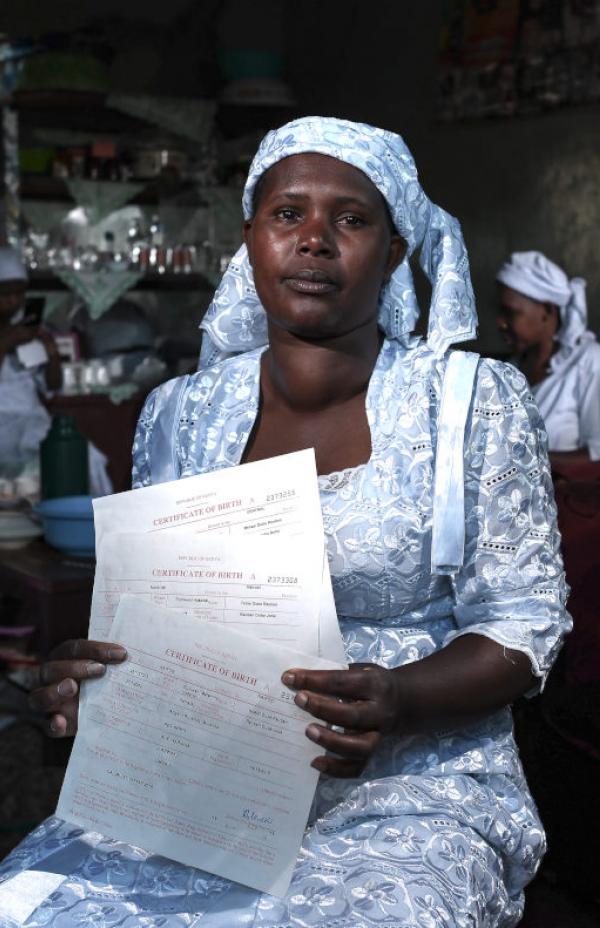

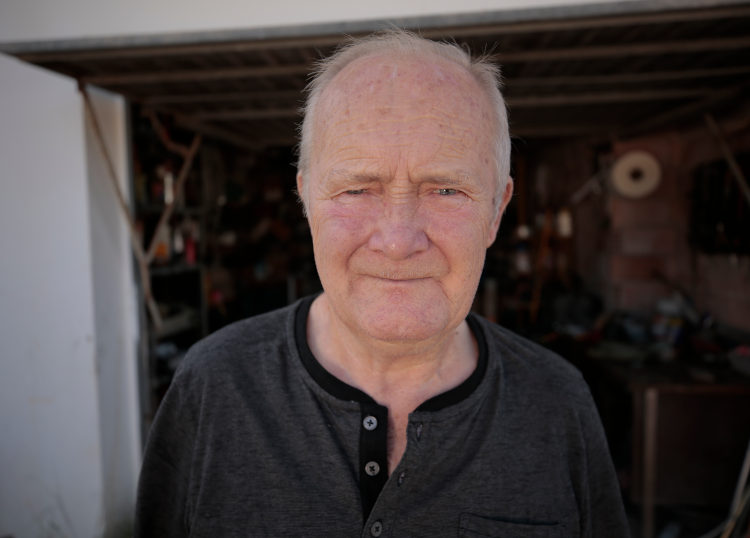

Sergio Chekaloff, en la foto, nació en 1946 en un campo de refugiados en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Su padre armenio era soviético y su madre alemana, pero no adquirió la nacionalidad alemana. A los dos años, su familia se mudó a Argentina donde él creció, se casó con una mujer argentina y tuvo siete hijos. En 2008, la pareja se trasladó a España y se instaló en la isla de Ibiza con sus hijos adultos. Durante la siguiente década, Sergio buscó la ciudadanía en Argentina, Alemania, Rusia y Armenia sin éxito. No pudo trabajar, abrir una cuenta bancaria o incluso viajar a España peninsular.

Desesperado, acudió a ACNUR y finalmente fue reconocido como apátrida por las autoridades españolas en junio de 2019, un primer paso vital para lograr la ciudadanía. Gracias a eso, hoy puede trabajar de manera legal.

"Para los argentinos soy alemán. Para los alemanes soy ruso. Los rusos dicen que mi padre nació en Armenia y Armenia no encuentra ningún documento".

Sergio Chekaloff

Retos para que una persona apátrida pueda acceder a la vacuna

Falta de nacionalidad o estatus legal

Falta de documentos de identidad

Falta de concienciación

Miedo a presentarse a la vacunación

Elevado coste de la vacuna

Buenas prácticas para no dejar a nadie atrás

Afortunadamente, muchos países están incluyendo a todos sus residentes, independientemente del estatus legal, en sus planes nacionales de vacunación. Es el caso de España, Portugal, Líbano, Kuwait, Turkmenistán, Reino Unido, Uganda, Kenia, Jordania, Colombia, Tailandia o Kazajstán, que están llevando a cabo buenas prácticas para no dejar a nadie atrás en el proceso de vacunación. En el Reino Unido, por ejemplo, los inmigrantes indocumentados, incluidos los apátridas, podrán recibir la vacuna y sin que sus datos sean compartidos con la policía.

Con motivo del sexto aniversario de la Campaña de ACNUR #IBelong (#YoPertenezco), cuyo objetivo es acabar con la apatridia para el año 2024, Filippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, instó a los líderes mundiales para que incluyan y protejan a las poblaciones apátridas y adopten medidas contundentes y rápidas para erradicar la apatridia.

Avances desde el inicio de la Campaña #IBelong:

- Casi 350.000 personas apátridas adquirieron una nacionalidad en lugares como Filipinas, Kirguistán, Kenia, Tailandia, Tayikistán, Rusia, Suecia, Vietnam y Uzbekistán.

- 25 países se han adherido a las dos Convenciones de las Naciones Unidas sobre apatridia. En total, 94 países forman parte de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y 75 de la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961.

- 16 países han creado o mejorado procedimientos de determinación de la apatridia para identificar a personas apátridas en su territorio y algunos establecieron mecanismos simplificados para obtener la ciudadanía.

- 8 estados han enmendado sus leyes de nacionalidad para conceder la nacionalidad a los niños y niñas nacidos en su territorio que, de otro modo, serían apátridas y dos Estados han reformado sus leyes de nacionalidad para permitir a las madres transmitir su nacionalidad a sus hijos en igualdad de condiciones que los padres.

“Debemos redoblar los esfuerzos para resolver esta afrenta a la humanidad en el siglo XXI”.

Filippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.

Tu apoyo es vital

Noticias Relacionadas

Ayuda a los refugiados

- ACNUR

- Noticias Refugiados

- Apátridas: cómo vacunarse contra la COVID-19 siendo legalmente invisible